浅议中缅跨境民族阿昌族的“喇”姓氏与地名

【摘要】 历史文献记载先后有“阿昌以喇为姓”,“阿昌俱以喇姓”。民间也曾有传说“阿昌有名无姓,自称喇”。这与阿昌族社会学人类学民族学社会发展民族历史有重要关系。“喇”是阿昌族姓氏,在汉文献频繁出现。近现代社会已失传,按照古文献记载轨迹,在阿昌族聚居区域,从历史的时间和空间维度依稀还能追寻相关痕迹留存于古村落名,古老姓氏,古老河名地名上。古地名,古姓氏,有鲜明的地域性、地缘性和非常明确的族群识别的功能性,依据此识别历史沿袭已辨识度不高和模糊不清楚的问题就逐步明朗。“喇”字同音异写,音译讹化发展变化成了汉字“腊”“拉”或者“老”。本文试图从“喇”字打开一个小口子,从中窥探到诸多濒临消亡而过去我们又并不注意到或者并不所知的许多原生态势的人文历史内容。

【关键词】 阿昌族 喇姓氏

一、古代有文献记载,“喇”是阿昌姓氏

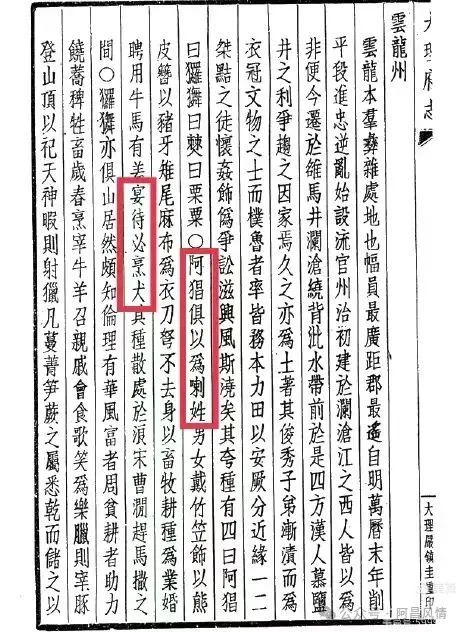

清代康熙《大理府志》卷十二《风俗云龙州》载:“阿昌俱以喇姓。男女戴竹笠,饰以熊皮,簪以猪牙,雉尾麻布为衣,刀弩不去身,以畜牧耕种為业。娉用牛马有差,宴待必烹犬。其种散处浪宋、漕涧、赶马撒之间。秋末农隙,腾永背盐者多此类”。

又清代雍正《云龙州志》卷五《风物附人种》载:“阿昌俱以喇姓,性驯顺,受土司约束。”光绪《云龙州志》卷五《秩官志?附老窝土司夷地风俗人情》载“阿昌,俱以喇为姓。”

显然,明清代开始阿昌“俱以喇姓”,阿昌族有族群姓氏与喇有关。

法国国家图书馆馆藏《皇清职贡图》阿昌图。整幅画图中间题有满文汉文:“大理等府峩昌蛮妇”。右则用汉文字题写有:“大理等府峩昌蛮,峩昌以喇为姓,大理永昌二府有此种,无部落,杂处山谷间,性畏暑湿,男子束发裹头,衣青蓝短衣,披布单。妇女裹头,长衣,无襦,胫系花摺,而跣足。刀耕火种,畜牧纺织为生。食用俭陋,得禽虫则生嘬之。婚聘用牛马,祭以犬,占用竹三十枝,如蓍茎然。地产麻葛,输税。”

从中发现明确记载:“大理等府峩昌蛮,峩昌以喇为姓,大理永昌二府有此种。”清朝乾隆年间,宫廷所画《皇清职贡图》彩版在故宫博物院收藏,此画是国家级文物古图。在这两幅相同的阿昌图上,也是用满文字和汉文字记载了相同内容“峩昌以喇为姓”这个历史事实。

二、古代有文献记载 以“喇”姓氏的阿昌人物

清代董善庆《云龙纪往》记载“外来商贾,有流落为民者,教夷人开田,夷人喇鲁学得其式,此夷有田之始也。”夷人指阿昌,阿昌最早学会犁田种水稻的一个男人叫“喇鲁”。古有文献“喇鲁耕田”记载,说明有峨昌历史有喇姓氏。

在《云龙记往?段保世职传》记叙,明代“万历二十五年,绶卒。二十七年(1599 年),子嘉龙袭,有段凤者,自称良弼后,宜袭职,值绶卒,纠夷人倡叛,自号新主,以何天恩为都督,喇猎为总管,自漕涧入赶马撒,出松木哨,聚夷马兵千人,土官嘉龙逃避,天恩率兵破五井,复攻永昌,败归守江口。沐国公诣浪穹县徐恩明,率各土司征之,遂平。”此描述中“喇猎”是峨昌。〔1〕

在《云龙州志》卷二《平林养中》载:“会侯所遣李正芳、李直、喇武等侦知之”。喇武是天启四年三月(1642 年)一名侠客,参与捉拿峨昌人林养中。从雍正版《云龙州志?平段进忠》可知,还有一人叫“喇忠”。“因其投情款,并许令申诉,而谕降其谋主喇忠等。”此描述是段进忠谋权夺位,喇忠是主谋,土知州段嘉龙被段进忠杀害,不久被周侯(周宪章)平定。明朝庭见段氏家族内斗弑杀叛乱,土酋势微,在云龙州抓住时机,开始实施“改土归流”。周宪章成为第一任云龙州流官。“段进忠事件”之后,紧随其后是“林养中事件”。究其原因是因当政推进“改土归流”制度,使云龙本土民族失去了盐井等资源及政治经济利益,直接引起土著峨昌夷民林养中起义反抗。在文献检索之中,除有人名喇鲁、喇猎、喇武、喇乌,喇忠等是有据可查之喇姓氏古人外,从《云龙记往?段保世职传》文献,发现老窝段家土司疆域有叫“蒙喇场”,“喇本乌别”(老窝地名),“喇玛浆”(漕涧地名),与喇有关记载。历史久远,其语音含义待考。

据说,历史上云龙县漕涧阿昌族古老祭龙求雨仪式的主祭家族为喇家。喇姓氏改左姓氏后,一直姓左到现在,也是一直由这支喇改左的后人主持祭龙求雨仪式。李向前、张建章等《景颇寻根》调查中也记叙,在漕涧左治华谈起了家谱:左姓是仁山村的大姓,由6 个家支组成。相传这 6 个家支原来都不姓左,有的是喇改左,早改左,木改左,赵改左,孟改左,锡改左。喇改左支,当地人又称为‘本家支’,是阿昌族本支。相传,这一支人最早生活在漕涧,并最先开辟漕涧坝子。直到现在,这一支人都世袭主持阿昌族宗族仪式祭祀活动。这可以说是漕涧祖辈喇姓氏消失与融入左姓氏的来源一直在民间口传的一个佐证与说法。

“阿昌俱以喇姓”始于何时?据《云龙记往·摆夷传》记载:“戛邓传十余世,皆为总酋长。至屏刺,威名愈盛,时值后汉诸葛丞相征孟获,自白岩败归,残兵数人迷路至此,值梅花初开,众夷拜贺新年,迷途之人语及汉人姓氏,屏喇效之,即以喇为姓,夷人亦各自取姓。”从这个记载发现,“后汉诸葛丞相征孟获”时代,因迷途之人语及汉人姓氏传入,屏喇效之。从此,喇姓氏在民间兴起,纷纷效之。

阿昌族喇姓氏习惯溯源,应该也是起源于此时期的人类学、民族学共融文化社会仿效行为。在同传记中,还载“屏喇传四、五世,至喇鸟,嗜酒色,夷有祝洞者,其妻美,杀而夺之。洞弟祝美,纠各酋,袭杀喇鸟。焚其居,尽杀其亲族,阿苗乃绝。”喇鸟是一个酋长,他品行不端,欺负霸占祝洞妻,祝洞之弟祝美,纠集各酋民,袭杀喇鸟及亲族,喇鸟引来杀身之祸,阿苗乃绝。阿苗→,苗丹→,丹梯→,是古代氏族部落父子联名制,在阿昌族族群社会中的历史遗存与传习。

云龙县漕涧镇仁山村委会是大理州阿昌族聚居区之一。古代父子联名制,在峨昌族群延续成为现代阿昌族古老村寨名称。仁山村委会所属村寨,苗丹自然村有2个社,人口800多人,丹梯自然村 600 多户,人口2200 多人。丹梯自然村2019年12月云南省民族宗教事务委员会颁发“云南省少数民族特色村寨”称号及匾牌。2019 年12 月获得国家民委颁发“中国少数民族特色村寨”称号及匾牌。

《云龙记往》是研究阿昌族古代历史重要文献资料。全书有《云龙记》《摆夷传》《阿昌传》《段保氏职传》四个部分。《云龙记》介绍云龙地理山川,“云龙”之名由来,远古人类在云龙区域的原始生活状况;《摆夷传》《阿昌传》记述古代这两个部落族群在云龙的强盛、兴衰社会发展过程。《段保氏职传》记述明初云龙土知州段保家族的世系承袭概况。《云龙记往》其他内容实指无异议,《摆夷传》说的是哪个民族呢?学术有争议。关于云龙州境内的“僰夷”(或摆夷、百夷)究竟属于白族先民或是傣族先民,见解不一致,至少有三个说法。方国瑜先生《云龙记往概况》《附说<云龙记往>》说“其摆夷阿昌两篇,记远古事,荒谬无稽,虽有实指其地者,亦不过以后来之地名而附会古事耳”。“而所谓之摆夷,当即僰人之误,见诸史册者,元明所谓僰人即白子,今之白族。自万历云南通志始改用僰字称傣族,清代作摆夷,自后僰字或称白族,或称摆夷,纠缠不清。疑董善庆原书作僰人,所记即白子事,而王凤文误僰为摆夷,乃以意改之。据所记事,无可证明为摆夷也。”〔2〕 “据所纪事,无可证明为摆夷也。如阿苗之子名苗丹,苗丹之子名丹嘎,丹嘎之子名嘎邓。父子名字相承,白族如此,南诏蒙氏及大理高氏可考证之,若傣族(摆夷)则无此命名之俗也。”〔3〕他认为摆夷不是傣族,是白族。《阿昌族简史》,在讨论叙述这段概念时,认为《云龙记往》成书在清代,记录的历史却是非常久远。从当时云龙州境内各族先民的历史发展来考察,其中以“僰人”社会经济发展水平较高。云龙州靠近大理段氏政权统治中心地区,封建制生产关系的产生是必然的。明代前期文献中的记录情况,在民族关系上涉及了“僰人”,即阿昌族的社会经济发展中受到“僰人”的影响。“僰人”即白族先民。“据此并结合元、明时期云南西部各族系的流徙和活动加以具体考察,亦持此说。”〔4〕(明)钱古训《百夷传》记载:“百夷在云南西南数千里,其地方万里。景东在其东,西天古刺在其西,八百媳妇在其南,吐番在其北;东南则车里,西南则缅国,东北则哀牢今之金齿卫也,西北则西番、回纥。俗有大百夷、小百夷、漂人、古剌、哈剌、缅人、结些、吟杜、弩人、蒲蛮、阿昌等名,故曰百夷。”从以上论述看,古代的“摆夷(百夷)”明确,明朝钱古训先生说的“百夷”,是说得比较全面的。只不过后来“百夷”与“摆夷”混淆,近代多用“摆夷”二字,乃至“摆夷”代替“百夷”。《云龙记往》著述者是清代人,所以用了“摆夷”二字是不奇怪的。“摆夷”是“百夷”,“摆夷”是众多夷人,其中含有峨昌夷。因此,喇姓氏那些人即是古老部落峨昌族群里的阿昌人。当代学者田怀清认为,《云龙记往》的“摆夷”是比较古老的部落群体,而非近代所指的“摆夷”所包含的民族群体能代替。他认为,摆夷为百夷,不是傣族,也不是白族,而是指众多夷人,其中主要是指峨昌夷。他根据《云龙记往》《摆夷传》记录下来的六个民族词语比较研究,发现其与阿昌语、景颇载瓦语有关,与傣语、白语相距甚远。同时,认为《云龙记往》的《摆夷传》描述的历史应该在唐代以前的云龙。而研究唐代以前云龙境内的主要民族,应该是“寻传蛮”。“寻传蛮,即峨昌蛮”。大理南诏时期有史载“西开寻传”。唐宋时期云龙境内白族,历史文献资料极少记载,直至清代康熙《大理府志》才有:“云龙州,其蛮有四种,曰阿昌、曰罗武、曰僰、曰傈僳。”“僰人”是白族,进入云龙境内应在明代。明代云龙开发盐井,客商逐利而来。确有《大理古城董氏族谱》卷二 “明初因慕煮盐之利,举家搬至”之记录。再分析《云龙记往》中《摆夷传》父子连名制、苛严风俗习惯在现世遗存情况,他认为《云龙记往》《摆夷传》说的“摆夷”,既不是傣族,也不是白族,是指峨昌人阿昌族和景颇族支系浪速人。〔5〕

三、滇西一带历史人文地理名称带“喇”开头古老地名很多

文献考证与田野调查发现,怒江州泸水县老窝乡中元村,过去叫喇哈村。古寨名为什么叫喇哈?后人懝惑。原来喇哈村是古代峨昌喇姓人族群居住而得名。那里有三座喇姓氏古墓,喇哈村东北有早褒属下两个将军的墓。喇哈村西北菖蒲葭是阿昌酋长早褒兄弟墓,被称为阿昌“二王子坟”。〔6〕从滇西地图搜索发现用喇开头称谓的地名不少,只是按照语音有些地名,已把“喇”字同音异写,书写发展变化,讹写简写成“拉”“腊”了。泸水市六库登更的“腊斯地”,是“喇斯地”,兰坪县兔峨的“腊马登村”,是“喇马登”村,云龙县旧州界内的“腊地山”,是“喇地山”。保山市隆阳区瓦窑界的“拉细山”,是“喇细山”,龙陵县腊勐,是“喇勐”。云龙县有漕涧大坪村的“拉马讲”,是“喇玛讲”。漕涧镇鹿山村“老寿山”,是“喇寿山”,民间叫“喇果山”,丹梯村有个地名叫“撒喇门”。

保山市腾冲市蒲川乡那来村委会“那来”,民间读音与“喇来”如出一辙,有相似性。

梁河县曩宋阿昌族乡关璋村有一条河叫“喇巴河”,弄坵村有一座山叫“喇鹫崩”,陇川县户撒阿昌族乡“腊撒”村,也是“喇撒”村。阿昌族史诗中乱世魔王叫“腊訇”,“腊訇”就是同音异写的“喇訇”。清光绪二十年(1894),浪速、江心坡地区发生争夺盐水纠纷。喇乱酋长向六库土司告急,要求土司前往平息动乱,段浩接受请求,派胞弟段济,率兵攻克恩梅开江东西两岸羊窝、喇乱、不奢、不登等 21个村寨,平息动乱,将盐水收为官有,村民按户纳税,取得当地酋民信任,各村寨酋长纷纷表示归附。〔7〕“喇乱”,也是一个地名。梁河县那峦阿昌族自然村,民间曾读写“那乱”。当地人发音村名“那乱”“那栾”,地方语音与明代茶山土司“喇乱”古寨名相似。梁河县阿昌族乡村与明代茶山土司、里麻土司属地村名“喇乱”一样高度相似的还有“喇令”村名,应该是今古村名延续。据龚荫先生考证,十五喧二十八寨中的古里喧、蛮云喧、比冲寨、罗明寨、罗古寨、罗板寨、蛮场喧和喇伦喧的百夫长族属均为峨昌。〔8〕“喇伦喧”也是与喇姓氏关的地名。

大理州云龙县、保山市腾冲龙陵县、德宏州梁河县陇川县阿昌族地区古村名大多数都与喇有关。

梁河县弄别村南林村民小组,当地发音叫“喇令”,后来写“那林”,此发音字难写改写了“南林”。勐科村东边有一块田叫“喇蒙靠”,此语音难写难读,方便社员记工分写成“南门靠”。

梁河县阿昌族古寨,弄坵寨名,母语叫“喇周瓦”或者“喇轴喇赛瓦”,意为东边会酬谢亲朋的寨子。弄坵位居梁河与腾冲两县交界,有一座山梁名叫“喇鹫崩”。关璋寨名,母语叫“喇舍瓦”或者“喇轴喇舍瓦”,意为东方有红土的寨子。轴,东方。关璋西北有一条河,叫喇巴河。弄别寨名,母语叫“喇奔瓦”或者“喇色喇崩瓦”,意一是有豹子出没的寨子。意二是寨子后山有一座谷堆似的山梁,故根据山形取寨名。曹家寨,母语叫“喇翁瓦”,曹姓氏居住的寨子。丙盖寨名,母语叫“喇盖瓦”(喇良)。喇为手,盖为能干和有技能,即能工巧匠多的寨子。丙岗寨名,母语叫“喇扎瓦”(喇 mang)意为小寨子。勐科寨名,“喇科浪”,“喇”为豹子,“扩”为草木茂盛,“浪”为凹子。〔9〕〔10〕

关璋村名“喇舍瓦”与弄坵村名“喇轴瓦”,与弄坵山脉名“喇鹫崩”关璋古河“喇巴河”,古老叫法一致,一直保存在民间,延续了阿昌族古老名字语言的语素。阿昌语发音关璋之“璋”字(有时简化写“章”,读音奇特,并非汉语文章的“章”“璋”字发出的语音,而是读(zhang) 读音短促,是如发“掌”音。作者散文拙作《故乡是关璋》〔11〕从方志视野分析过关璋名字溯源与含义。窃认为,关璋之“璋”,这个汉字当地人发音时,语音是一个无法用汉字完整描写出来的字音,发音读法趋象于“蛮掌”之“掌”。当地土著语音发“璋”字音时,汉语含义有用力敲打进去一个木楔子之意。故,关璋可以理解为是“璋”加在曩宋关与明代阳广哨(今讹化叫杨管哨)之间,象加楔子一样“璋”在(加楔插在)曩宋河与喇巴河之间的村落。

喇巴河,是民间土著古语河名。位于梁河北部与腾冲南部接壤两县分界处,千古河流,水源同流,在曩宋阿昌族乡村当地叫喇巴河。喇巴什么含义,待考。近年来,在下游梁河县已将古河名“喇巴河”同音异写改成“老坝河”。在上游在腾冲市清水乡已改河名叫“清水河”。这些古老阿昌语母语地名,以前不为外人了解,人们不懂古语,字难写难认,许多古老地名、村名、山脉名、河流名,几经后人人为修改,改变得面目全非,相去甚远,甚至多数已遗忘渊源,含义失传。

阿昌族乡村带“喇”字开头古老地名很多,逐渐消失,濒临失传。陇川县户撒阿昌族乡内阿昌族乡村许多地名,也是与喇字有关。保平村喇启村民小组,现在依然保存“喇”字写法。腊撒村是“喇撒”。户早村“来细”是“喇细”。朗光村腊姐是“喇姐”。朗光村赖结是“喇结”。明社村拉混是“喇混”。曼炳村来富是“喇富”。这些地名可以说都是喇姓氏古老族群之“喇”字文化遗存,都是古代峨昌人喇姓氏所属人名地名部落族属的“喇”字,同音异写,曾经也都是继承保存了“喇”字读音语言学母语主要语素。

滇西每个县都有地名志,查询发现,还有许多含喇字地名。这类型地名在峨昌族群文化圈广大地域范围内,应该还会有一些喇姓氏文化遗存,没有被学者注意到,只是现在修改地名成风,仍然在保存使用喇字地名者,已越来越少,逐渐被另一个新的文化层积覆盖深了而已。

四、梁河县境内阿昌族一些姓氏都以“喇”称谓

梁河县境内阿昌族姓氏,主要有们、郎(梁、囊)、俸(冯)、马、杨、孙、曹、张、李、赵、龙、王、线等十三个姓氏。这些家族姓氏,都有家谱,分家族,分家支,基本上都有用母语称呼古老姓氏的习惯,而且都有以“喇”姓氏开头称呼自己现在汉化姓氏的习惯,还都可以用阿昌族语言表达其一定的含义。明代以前,阿昌族这些姓氏多用双音节表示姓氏。清朝后,逐步用汉语单音节姓氏。民国以后受到汉文化普遍影响,广泛采纳汉族姓氏,喇姓氏被汉化姓氏取代,喇姓氏隐退被埋藏在族群记忆里。目前,古老姓氏濒临失传,但乡村田野调查与文献考证中发现,阿昌族一部分族人对此仍然记忆犹新。比如,赵是喇依,杨是喇卑,曹是喇翁(景颇族姓氏“翁草”也说是曹姓),张是喇准,喇贺,孙是喇耸,郎、囊、赧,是喇扎,俸是喇荷,们、龙是喇降,王是喇纳,李是喇诗(喇尚),马是喇缀,喇米扬,石是喇令,梁是喇擦、喇乍。等等。梁河阿昌族姓氏都能够用民族母语阿昌语表达。追根溯源这些姓氏,俸姓氏是阿昌族典型的古老姓氏,南诏时期浪穹诏、登赕诏主丰时、丰咩兄弟就是丰姓氏、封姓氏、俸姓氏,南诏一度称“封人”,就是与姓氏族群有关。们、龙姓氏为篮子氏族,杨姓氏是崇拜太阳神的氏族,张姓氏是鹰氏族,曹姓氏是葫芦氏族,似乎说明每个氏族都有它自己的图腾崇拜标志。以无生物为氏族标志,是古代氏族部落所保留下来的图腾崇拜的古老遗风。这种遗风正好能透过“讨夷婆,变夷人”的纷纭传说而显露出本民族文化血脉的传承。〔12〕

在梁河县阿昌族母语方言区,喇,有两个解读,一是可以表达为手。一是可以表达为豹子。喇,在表达手时候,似乎可以从不同姓氏,还看出一只手的不同部位。赵是喇依,意为手外皮(手板心)。杨是喇卑,意为手骨节(手板背)。曹是喇翁,意为手包包。孙是喇耸,意为手袖口。郎、梁、是喇扎,意为手指头。囊、赧是喇擦,意为手指尖。俸是喇荷,喇莎,喇扎,意为手指头。张是喇准,(喇贺),意为手指头上螺纹。们、龙、石是喇将,意为手臂的血管血液。王是喇纳,意为黑肤色手无名指头。李是喇诗(喇实)(喇尚),意为手指甲。马是喇变(面昂),喇缀,喇米扬,意为手缝隙。线是喇康,意为手掌纹路。根据乡村调查,据阿昌族文化人冯其茂说,梁河没有“闷”姓,“闷”是芒市、盏西有此姓,但他们认傣族。阿昌族姓氏“俸”的写法是正确的,其他的写法都是错误的。如:哄、洪、冯、讽等姓氏都是其他的写法都是错误的。如:哄、洪、冯、讽等姓氏都是“俸”姓氏的同音讹化写法。“哄”姓实际上没有此姓氏,这是1958年《阿昌族社会历史调查报告》中误写的,不能跟着他们错写。阿昌族有囊姓,也有写成曩、赧,芒市高埂田有写成朗姓,是阿昌族姓氏。梁河县印盒山的、盈江县的一带的此姓氏古老阿昌人群,写成朗姓的,已改认傣族,各地朗姓氏之间,按辈份叫都互相认同。腾冲市蒲川乡阿昌族姓氏,有写成“赧”姓氏的,为何要如此写姓氏,不得而知。可能囊姓因为字难写,用近音字简化字代替繁体字复杂字使用更方便记忆,笔者调查问过高埂田的囊姓人,他们认同“赦”“囊”是同姓氏,应该曾经是同根同源的一个家族。

喇,作为“手”表达意思时,喇协,是师傅或老师,意为手段高明有手艺之意。协,有明白与知道之意。喇康,是乞丐,当地叫“叫化子”,也叫讨饭人。康,母语指伸手接。还可说“甲冬加嘎”。喇为手。康,意思为伸手接住。有时候,也是指猴子。猴子爱吃的野果,叫“喇康施”。猴子爱吃的鲜嫩的树苗幼芽,叫“喇康实妞”。另外,还有一个专用名词“喇靠”“喇靠冬”。喇靠,阿昌古语原义指部落内部那些强盗窃贼。喇靠冬,指那些盗贼所穴居的野蛮村落寨子,俗称“科裸子”“窝子”。这两个词后来演化发展变化成为重要的专用词,专指有偷窃偷盗行为和小偷小摸的人。分析认为,可能最早喇姓氏人家有一个叫“靠”的人,在原始社会氏族公社中,最先开始有私有利益意识,乱偷别人东西的人叫“喇靠”。人们把这个人的偷盗行为也叫作“喇靠”了。甚至有此行为的这个人所属的这个支系人也叫“喇靠”了。以后,所有小偷行为都叫“喇靠”。喇靠所在的寨子叫“喇靠冬”。现代社会语言发展变化中,“喇靠”与“喇靠冬”,两个词都只是仅仅专指小偷了。只不过两者性质略有差别,喇靠是小偷小贼,喇靠冬是指严重惯偷与大盗窃者。

喇,在阿昌古语母语中,根据语境变化也可以表达为豹子的意思。根据田野调查,民间确实有一些地名含义明显与豹子有关系。比如,梁河县九保阿昌族乡勐科村委会“喇扩浪”,“喇”为豹子,“扩”为草木茂盛,浪,指凹子。意即为有豹子出没的草深林密的洼子。〔13〕勐科村一块田叫“喇蒙靠”,意为豹子吼叫的凹子田,现在用汉文已写成“南门靠”。

梁河县曩宋阿昌族乡关璋村非遗传承人活袍曹连文说,阿昌族古老辈人哭嫁,哭丧时,活袍在祭祀吟诵“活袍调”时,要在开头提及人家姓氏,什么姓氏活袍来为什么姓氏人家做祭祀。活袍发送女性灵魂,在接送灵时,也是要讲清楚,是哪个姓氏人氏嫁入哪个姓氏人家,活袍祭祀词里都是要用阿昌古语提及这些姓氏。其他还有一些阿昌族姓氏,在族群社区里所占比例不大,阿昌族习惯称谓之中,依然也是以喇开头。据阿昌族文化人梁其苍调查,欠是喇赛,周是喇号,尹是喇仅,闷是喇掌,孟是喇董,倪是喇爱,白是喇谱,邹是喇彪,帕是喇旧。但是,这些阿昌族姓氏中不常见的姓氏,其母语语音含义与民俗含义,则暂时不能完全解读其所隐喻与蕴育含义。

五、陇川县户撒阿昌族乡境内阿昌族一些姓氏都以“喇”称谓开头

陇川县户撒阿昌族乡境内阿昌族一些地名与喇有关系,一些阿昌族姓氏都以“喇”称谓开头。

阿昌族学者熊顺清博士,在编著《中国阿昌族》过程中,田野调查发现,陇川县阿昌族过去的名字多数以“la”音开头,后来同音异写,音译写成了汉字“腊”“喇”“拉”或者“老”。阿昌族民间传说民间故事中,主人公的名字多以“腊”字开头。例如,腊石、腊绛、腊亮、腊乖、腊相、腊八、脂舍、腊纳、腊咪、腊银、腊康、腊焕、腊成、腊良、腊洪、腊依、腊訇、喇鸣、喇鲁等(详见《阿昌族民间故事集》《阿昌族文学作品选》)。至今,户撒、腊撒地区阿昌族仍有许多以“la”音开头的名字,同音异写,音译成汉字“老”或“拉”。例如“老赛”“老摆”“老闷”“老杆”“老清”“老忠”“老辍”“老等”“老慢”“老细”“老更”“老代”“拉滚”等。因阿昌语与汉语发音,语音差异较大,许多阿昌族名字无法准确地用汉字表达,在阿昌语里听的名字,音译成汉字后不再优美。过去大多数阿昌族不识汉字,名字由登记户口的村社干部或小学老师代写。在寨子里村社干部都懂阿昌语,不管写成什么汉字,念的时候语音仍按阿昌语发音。但在学校里老师多数不懂阿昌语,按汉字发音念名字,导致许多阿昌族小孩被人嘲笑。熊顺清上小学时,老师将两个在阿昌语里本来很优美的女孩名字分别写为“赖老杆”和“银老闷”。每次点名念到这两个女孩的名字,班里的同学就大笑,下课后同学还模仿老师的发音戏弄两个女孩。这样两个女孩后来都改用了汉族名字。20世纪 80 年代以后,随着义务教育普及,阿昌族学名很少有以“la”音开头的。父母一般用汉语给孩子取名,但日常称呼中仍然保持这个发音。假如一个人的名字叫“建平”,则大家叫他“腊建”或“腊平”。〔14〕

阿昌族创世神话史诗《遮帕麻和遮米麻》,是阿昌族民间文学中重要的代表作品。这部史诗神奇塑造三大神话人物,法力无边。最大善神遮帕麻和遮米麻是两个造天织地,制造人类,降妖除魔,重整天地的始祖。另外一个祸害人类的最大恶神恶魔旱神火神是腊訇,它制造了一个假太阳挂在天上,不会落来也是不会降,他做恶多端,阴阳颠倒,给人类带来干旱灾难与洪水灾难。最终与始祖遮帕麻“斗法斗梦”,被代表人类真善美超自然力量的最大善神天公遮帕麻与地母遮米麻战胜。按照阿昌语母语发音,“腊訇”应该是语音同音词,同音异写“喇訇”。喇訇,是史诗时代,阿昌族人民集体智慧塑造的阿昌族人民家喻户晓的喇姓氏的这个最大恶神。阿昌族民间故事里《腊云和腊康》《腊良和腊洪》〔15〕,在民间口耳相传的口述传承之间,这些系列人物故事,实际上是《喇云和喇康》《喇良和喇洪》的同音异写与变音记录。

总结:古地名,古姓氏,有鲜明的地域性、地缘性和非常明确的族群识别的功能性。依据此识别历史文化沿袭已辨识度不高和模糊不清楚的问题就逐步明朗。“喇”字同音异写,音译讹化发展变化成了汉字“腊”“拉”或者“老”。阿昌族的“喇”姓氏与地名,历史悠久。本文从历史的时间视角与空间的维度分析研究,主要认清楚了两个问题,第一是喇的历史源流,按时间顺序叙述,历史久远;第二,现存的喇地名与喇姓氏关系,非常紧密。喇是阿昌族中认同的事物;喇地名与喇姓氏研究反映了阿昌历史时期分布广阔,跨区域远至缅北地区。这是非常有意义的研究,通俗易懂,使人受益匪浅,令读者学界认知,获得学术研究线索。

总之,与“喇”有关的文献与田野考察,反映出“喇”与阿昌族有十分重要的关系。阿昌族是一个历史悠久的民族。从其独特的氏族标志及现存语言习俗与描述特点,仍然可以洞察这个民族的族群渊源。随着学界专家学者介入认真研究,一些尚待析疑的问题就会逐步清晰起来。

喇翁,喇卑等等,古代“阿猖俱以为喇姓”。明代以前,阿昌族这些姓氏多用双音节表示姓氏。清朝后,逐步用汉语单音节姓氏。民国以后受到汉文化普遍影响,广泛采纳汉族姓氏,喇姓氏被汉化姓氏取代,喇姓氏隐退被埋藏在族群记忆里。

本文从“喇”字打开一个小口子,从中窥探到诸多濒临消亡而过去我们又并没有注意到或者并不所知的许多原生态势的人文历史内容。

【参考文献】

〔1〕云龙县政协编辑《云龙文史资料第 1 辑》第 11 页,1986 年 10 月(内部刊物).

〔2〕《云南史料旧录概说》第 625 页,北京,中华书局,1984.

〔3〕方国瑜《云南史料丛刊》 第三十六辑.

〔4〕《阿昌族简史》第 36 页,北京,民族出版社,2007.

〔5〕田怀清《谈云龙境内的摆夷为阿昌》载《民族文化》1986 年第2 期,《阿昌族文化论集》曹先强主编 第 122 页,昆明,云南民族出版社 2011 年 12 月.

〔6〕左骞、左治华编著《云龙阿昌史话》第 11 页,云南出版集团云南人民出版社2015 版.

〔7〕泸水段氏土司与大理喜洲段氏是同一家族的故事》赵勤杨嘉尧《大理》2004 年第4 期.

〔8〕龚荫.中国土司制度〔M〕.第 670—673 页,云南人民出版社,1992.

〔9〕梁河政协编《梁河阿昌族今昔》第 332 页,云南民族出版社 2003 年第1 版.

〔10〕《阿昌族文化论集》曹先强主编 第 143 页,昆明,云南民族出版社2011 年12 月.

〔11〕曹先强撰文刋载《边疆文学》2000 年第 3 期.

〔12〕田宁、车峰主编《阿昌族丙盖村调查》中国经济出版社 2014 年11 页.

〔13〕梁河政协编《梁河阿昌族今昔》第 336 页,云南民族出版社 2003 年第1 版.

〔14〕熊顺清编著.《中国阿昌族》〔M〕.第 61-62 页,宁夏人民出版社,2012.

〔15〕梁河县民族民间文学调查组搜集,梁河县文化馆编,《阿昌族民间文学资料》(第一辑)第 54页—65页,1982年11月7日.

2021 年 12 月 15 日星期三 定稿

(原载《德宏社会科学》2021年第4期 第95页)

- 上一篇:【民族文化】阿昌族民族民间音乐历史变迁研究

- 下一篇:没有下一篇了!